Depuis plus de dix années, la FAS et la Fédération Addiction ont engagé un travail partenarial afin de proposer et déployer des projets communs constatant que les personnes qu’elles accompagnent présentent des problématiques qui traversent les acteurs et les personnes concernées des deux secteurs. Cette volonté de collaboration et de travail intersectoriel était l’un des socles du projet TAPREOSI -Tabac et précarité, évaluation opérationnelle d’une stratégie d’intervention – qui avait pour objectif une meilleure prise en charge du tabagisme au sein des structures du secteur social. Il a consisté à co-construire, avec les acteurs de terrain et les personnes concernées, une méthodologie d’intervention adaptée aux besoins et réalités des personnes en situation de précarité.

S’appuyant sur les retours très positifs d’une première évaluation menée par l’Observatoire Français des Drogues et des Tendances addictives (OFDT), une phase 2 de TAPREOSI, financée par l’Institut National du Cancer (INCa) et évaluée par l’INSERM, sera lancée à la fin de l’année 2024.

Le tabagisme, première cause de décès évitable en France, touche particulièrement les personnes en situation de précarité. Pourtant, celles-ci ne bénéficient que très rarement d’un accompagnement vers la réduction et l’arrêt du tabac. Altération de la perception du temps et focalisation sur la survie, effets négatifs du tabac moins considérés que ses bénéfices, faible disposition à adopter des facteurs protecteurs, moindre accessibilité aux campagnes de promotion et de prévention de la santé, difficultés d’accès au soin… sont autant de facteurs qui limitent les tentatives d’arrêt ou qui peuvent les solder par un échec. A cela s’ajoute le fait que le tabac n’est souvent pas considéré comme une priorité d’accompagnement par les travailleurs et travailleuses sociaux.ales.

Le projet TAPREOSI-phase 1, financé par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) dans le cadre du Fonds de Lutte Contre les Addictions (FLCA), et porté par la FAS et la FA, s’est déployé entre les années 2018 et 2021.

Visant à réduire le tabagisme chez les personnes accueillies dans les dispositifs de l’Accueil-Hébergement-Insertion-Logement (AHI-L), la méthodologie d’intervention TAPREOSI se traduit par un kit d’intervention qui détaille, pas à pas, les étapes pour accompagner les personnes en situation de précarité vers un arrêt du tabac, en proposant des outils adapté aux professionnel.le.s des structures.

TAPREOSI propose ainsi de :

- Introduire une réflexion sur le tabagisme au sein des établissements,

- Mieux travailler avec les professionnel.le.s de santé,

- Engager un dialogue et coconstruire l’accompagnement,

- Apporter des réponses et valoriser les outils probants,

- Accompagner le changement.

Cette méthode permet donc de réaborder un dialogue sur la consommation du tabac, les pratiques dans les structures d’AHI et des représentations des équipes de professionnel.le.s, comme des personnes accueillies. Elle apporte également une meilleure information sur les effets du tabagisme, un parcours d’accompagnement à la réduction/l’arrêt du tabac identifié et un meilleur maillage des acteurs d’un même territoire.

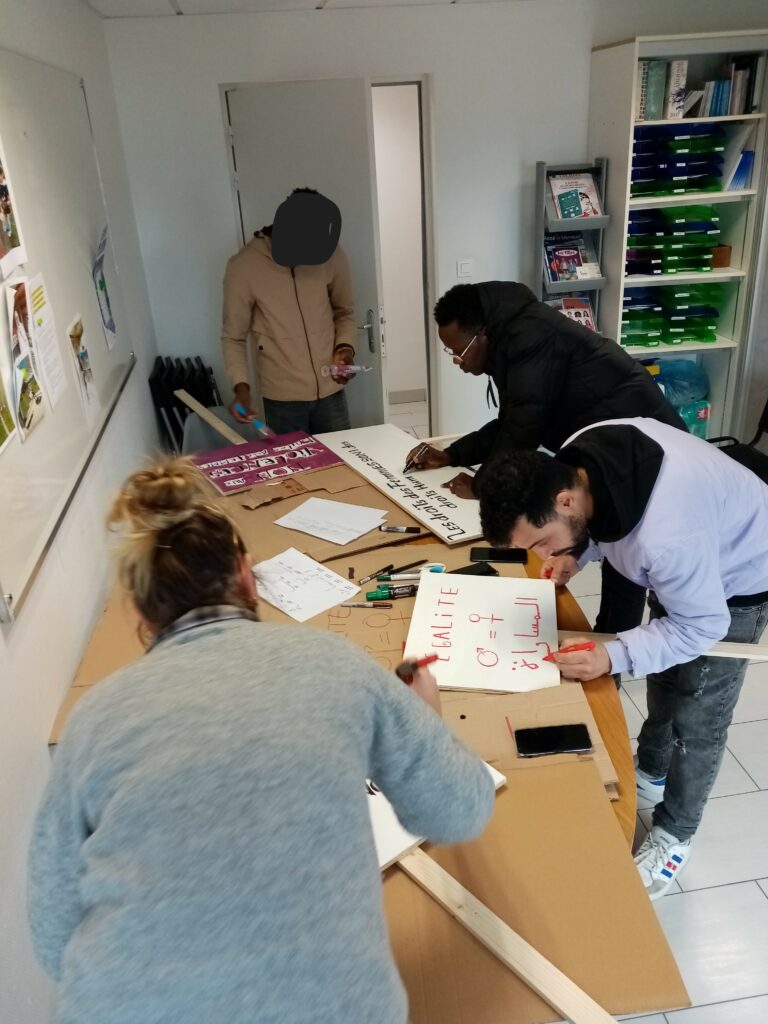

Les deux Fédérations souhaitent désormais accompagner la mise en œuvre de cette méthodologie au sein de nouvelles structures de l’AHI-L par la capitalisation de l’existant sur la question du tabac. Deux cohortes de 5 binômes de structures (AHI-Addiction) seront accompagnées à l’appropriation de cette méthode, durant 15 mois chacune. L’accompagnement opéré par la FAS et la FA auprès des structures impliquées se traduira également par la mise en place de formations/sensibilisations, de stages croisés pour renforcer le travail de partenariat et la connaissance réciproque des deux secteurs, de temps de sensibilisations et informations à destination des personnes concernées.

Cela devra permettre la diminution voire l’arrêt du tabagisme des personnes en situation de précarité ainsi que des changements organisationnels et individuels en réinterrogeant la question du tabac dans nos institutions.

De même, et dans la continuité de ce projet, il est apparu nécessaire de réaliser une évaluation approfondie, sur le plan national, de l’évolution des pratiques pour entériner un modèle d’accompagnement.

Cette évaluation sera menée par l’équipe portée par Maria MELCHIOR, de l’INSERM.

TAPREOSI – phase 2 est financé par l’Institut National du Cancer et s’inscrit dans un partenariat plus global entre les FAS et l’INCa.

Un appel à candidature, à destination des adhérents de la FAS et de la FA, pour participer à la phase 2 de TAPREOSI sera lancée à la fin de l’année 2024.